Entonces le digo a la Musa que tengo que decirle algo. Son exactamente las doce horas veintiún minutos de la noche, o como dicen en las radios de Argentina: Las cero horas veintiún minutos. Eso significa que, si uno habla de modo estricto, en Argentina ya es domingo. Ya es domingo. Mi columna de BTI debe publicarse todos los domingos. Nada escrito; ni una palabra. Y es domingo. Domingo, che.

Entonces, a pesar de que le digo a la Musa que tengo algo que decirle no le digo nada porque el cuore anda vacío —y anda vacío porque ella ha andado ausente. La Musa no me susurra nada, ni una palabra. Y no hablemos de caricias o besos. Minga; cero-zero, zit, nill, nadita. Niente.

Entonces por fin la Musa me habla. Pero lo que oigo que la Mnemosyne me dice (ese es su nombre; parece joda, ¿no?) es apavorante. Sí, ya sé que este adjetivo es portugués, pero esa es la palabra que ella me susurra para que la escriba, porque quiero expresar el pavor que me causa lo que a su vez la Musa profiere—esta Gran Mina Gran, La gran mujer araña. O La Musaraña. Una musaraña es una rata trompuda que devora todos los días su propio peso en alimentos. Es una de las alimañas más voraces de la tierra. Musa-raña. En fin, cosas que me sugiere la Musa cuando empiezo a pensar en ella. Mismo ausente, esta piba se mete en todo, la Musa. Mezcla rara de Museta y de Mimi, como dijera Carlitos.

De pronto, como te iba contando, la Musa me dice —ella a mí, me dice. Ella me lo dice. Dice; a mí me dice: “Te abandono todo el tiempo y me hago humo sin dejar rastros porque no soy tuya: no-soy-tu-ya, ¿me entendés? He invertido demasiado tiempo y laburo en mi relación con otros tipos y minas como para escoger la felicidad tan sólo con vos, con vos solo. ¿Quién te creés que sos?, ¿eh? No puedo abandonar a una infinidad de sujetos que transan conmigo por vos. Aunque quisiese dedicarme a vos, no puedo hacerlo; no tengo tiempo, flaco; aun si vos significases la felicidad, como te digo, no estaría ni a palos a tu lado, jamais! (yamé!) A esta última me la larga en franchute, directo. No soy de nadie, ni lo seré: Soy La Musa, termina.

Mmm, debí saberlo; una multitud de pretendientes ha venido llamando a la Musa a lo largo del tiempo. Ya te lo comenté: en occidente nomás, la solicitan desde hace unos tres mil años, cuando Homero clamara, “Canta, oh, Musa, la furia de Aquiles”. Debí saberlo. El griego ya la llamaba y los dos se encontraban en aquel entonces. Pero la muy hija de puta de la Musa en esa época debía tener muchos menos clientes que ahora, sin duda: al ciego la Musa le cantó la Ilíada y la Odisea enteras.

La Musa es una turra que se acuesta con todos pero viene a dormir su soledad conmigo. ¿Quién fue que dijo eso? No fue a mí a quien la Musa se lo susurró. Eso se lo pasó a otro, no a mí, te lo aseguro; eso se lo debe haber chamuyado a alguien que andaba por ahí, en algún otro lugar. No aquí y no a mí. A un aparato tanguero, a algún poeta de San Telmo hace añares, o de Avellaneda; andá a saber. A algún coso del arrabal, del suburbio. Andá a cantarle a Gardel. ¿Te figurás la dimensión de la lengua de la Musa?

Pero vuelvo. Cuando la Musa ha finalizado de expresar su rechazo a mis pretensiones, le respondo, “Musa: ¡tenés que tomar una decisión, carajo! No podés estar siempre cambiando de idea. Venís, me abrazás, me acariciás, me haces el amor —hacemos el amor, te hago el amor— y después desaparecés sin dejar seña alguna. Te las tomás y que se joda el mundo y mi vacío interior, ¿eh? ¿Sin ni al menos enviar alguna palabrita de consuelo? Podrías musitarme un monosílabo, ¿no? Pero, nada. Es como si nunca hubieras existido, Musa, che piba: pienso que eso no sólo es embolante para mí sino que también lo es para vos; seamos sinceros, Musa. Estoy seguro de que esto te tiene que enquilombar la sabiola también a vos. Para vos debe ser al menos desconcertante esto de haberme dado un cofre de perlas para que las ordene y ostente en mi página en forma de palabras y después rajarte en medio de la oscuridad y el frío de la noche, como una fugitiva de la justicia. Imagino que ese ir y venir te tiene que despelotar también a vos. Por ahí andás hecha mierda y sola por Broadway y yo ni me entero. Como esa noche cuando apareciste con tan solo un piloto de detective —¿Te acordás?, uno de esos Burberry’s beige cruzados y con cinturón ajustado pero enteramente desnuda bajo el abrigo. Diluviaba y yo solo tratando de escribir, tecleando en la Lettera 22 sobre mi mesa redonda del bulín de la calle 94 Oeste. Casi rompemos la cama esa noche. Páginas y páginas. Pero cuando llegó la hora del reposo, mientras dormía en mi paraíso posorgásmico, vos te vestiste el mismo tapado impermeable (por fuera, todavía empapado de lluvia invernal), cerraste la puerta y te rajaste sin hacer ni un sonido. Desperté solo y vacío. Sólo quedó la marca de tu labial en esa servilleta de papel con que te habías limpiado la boca después de toda la pasión. Y el cofre de perlas sobre la mesa, cierto. Fue lo que quedó. No me digas que esto no te pudre el bocho también a vos. Caminando de madrugada por la Broadway bajo el diluvio del amanecer. Ni por puta: esto no puede ser saludable para una musa; Musarda, Musa, Museta.

La Musa me mira a los ojos con sus ojos irónicos. Nos miramos por un largo tiempo. Not a clue. Es como si ella no me entendiese, Está en una longitud de onda diferente, distinta: en otra. Te lo digo lo de verdad; es como si la Musa no tuviera la más puta idea de lo que estamos hablando; como si no supiese “de qué hablamos cuando hablamos de amor”. ¿Ves? Esta frase la Musa se la sopló a Carver para que titulase su versión de El Banquete platónico. ¡Qué concepto!, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de amor. ¡Faaaahhh! ¡Qué título sublime!, ¡por Dios y la Virgen santísima!

No obstante, es mi obligación comentarte que ese día cuando la Musa le pasó a Raymond ese título (y seguro que también el cuento completo, que sin la Musa somos todos inservibles), los dos se agarraron un pedo macuco, brutal. Pero era así; con Raymond, cada vez que se juntaban hacían una orgía literaria alimentada a alcohol, loco. Chupaban como si la Musa y Raymond fuesen SUVs, camionetas 4×4 alimentadas a whisky en vez de a nafta. ¿Entendés? La Musa es insaciable. Ya te mencioné a la Musaraña y cuánto morfa, ¿no? No me acuerdo. Su relación con la Musa, a Raymond Carver acabó costándole la vida, como también a Dylan Thomas y a varios otros. Creo que ese debe ser el precio que la despiadada Musa cobra por sus mejores servicios. Acabó con ellos… y tantos y tantos otros, como te jedi.

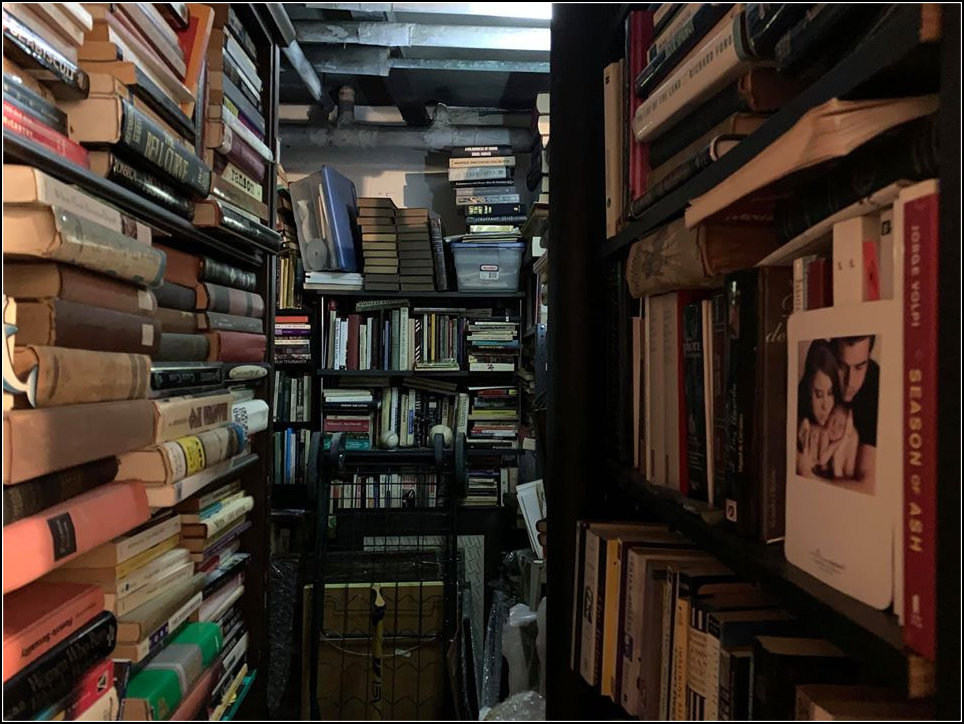

Pero ahora la Musa y yo nos hallamos en mi caverna subterránea. Ahí es donde almaceno toda mi memoria y mis preferencias estéticas. Por eso a la guachita le gusta encontrarse conmigo ahí. El «clima» ayuda. Estamos bien encerraditos los dos, en ese aujero bajo tierra donde tengo todo bien encuadernadito, ensobradito y encajonadito. Lo tengo todo en estantes abarrotados y sumidos la oscuridad hasta la casi-inexistencia. No se ve un carajo y el ambiente es recontra reseco. En ese lugar la temperatura siempre anda cerca de los cuarenta grados. No te jodo. Verdad. Es una cueva que ilumino con el farolito que en general va en el soporte que el manubrio de mi bicicleta tiene para ese fin. Como este es portátil y de foco muy centrado, suplemento la iluminación con las linternas embutidas de dos iPhones. Los engancho a cada uno en un rincón estratégico diferente de ese agujero negro y así se hace la luz; el espacio adquiere una cierta limitada visibilidad.

Mientras estoy ahí me sé (o al menos, me siento) separado del mundo, bien metido en mi universo privado y secreto, uterino, amniótico. No estoy en ninguna ciudad de ningún país. En mi cubículo no hay ni siquiera una silla; es tan estrecho y cortito que apenas si podés caminar de perfil. No hay ni una silla, ni una banqueta, ni un almohadón, ni una alfombra. Me siento en el suelo sobre un piso de cemento desnudo y áspero. Y, sin querer, ahí siempre acabo llamando a la Musa, acudiendo a ella con deferencia para implorarle que ella me acuda a mí. L-a M-u-s-a. Llamo siempre a la Musa desde este espacio porque cada vez que bajo de mi hogar a ese sótano y me sorprendo una vez más rodeado de ese archivo intelectual de mi vida, ante mí y dentro de mí surge una realidad mágica: mi existencia pasa a transcurrir dentro un universo indefinido y amorfo, pero completo y suficiente. Es mi ascética y estoica versión del Aleph borgeano. ¡Uhh!, ¿ves?, Borges. Otro tan ciego como Homero, con quien también la Musa se iba a la cama. Dicho sea de paso y a propósito: Antes ocuparse de Borges, la Musa también se había ocupado del maestro de Don Jorge Luis, el francoargentino Paul Groussac, otro ciego, y también de Milton, el supremo ciego de la Rubia Albión. Me pregunto si otro tipo de precio que la Musa las cobra a sus mejores clientes no será también el par de ojos.

Entonces.

Nos apretamos ambos dentro de la jaula —la Musa y quien suscribe—, ella y yo rodeados por alambre tejido; los dos enrejados y encerrados tras una puerta también de tubos de hierro y tejido de alambre (ese de gallinero, sabés cuál). La hembra deliciosa y yo, sofocándonos en medio de ese lugar y de ese encuentro. Pero te confieso: nunca tengo la seguridad absoluta de que ella está allí en realidad conmigo— de si ella está ahí conmigo de verdad, debo decir. Tampoco sé si ese rechazo que le oigo expresar a veces antes mis ruegos viene de ella o de mi imaginación. Por lo tanto, siempre que puedo me la cargo para mi casa.

Miro hacia arriba, como si la pesada edificación que se asienta sobre este techo, esta mole que me supera, fuese transparente y me permitiese ver el diáfano azul del cielo invernal. Si así fuese, en consecuencia comprobaría por mi propio sentido de la vista el descenso de la Musa desde las alturas. Pero no: lo que veo siempre y apenas de modo vago (it’s fucking pitch-black down there!) es un bajo cielorraso por el cual se desplaza una maraña de caños de calefacción, tubos de electricidad y plomería. Por eso el calor infernal.

Aquí, en esta celda cuatro pisos bajo el hogar que me resguarda de la intemperie —en los intestinos de esa frágil fortaleza neogótica neoanglicana de mampostería, madera y pizarra—, se ocultan los tesoros de mi acervo intelectual. Ellos (los artefactos que constituyen mi material inanimado mediático, llamémoslos así) y yo permanecemos en silencio, cegados por esta penumbra de las entrañas de esta tierra ahuecada que yace bajo el inmueble que alberga mi buhardilla. Si y cuando por ventura allí aparece la Musa, nos unimos todos, Musa, artefactos y yo, en una confrontación tal que nos sacamos chispas ojo a ojo. Tan sólo la farola de mano y el par de candelas electrónicas Apple nos iluminan.

Así hoy esas pocas luces iluminan la espera de la melodía y la palabra de la Musa. Mi Musa.

Mientras espero su bendición y luminosidad, rápida y desapasionada la diosa memoriosa me taladra con las pupilas porfiadas de sus ojos esmeraldino-almendrados.

Hay veces sucede que, ya demasiado frustrado decido por fin enfrentarla. Le digo: Musa, tenés que decidir: estás conmigo o no estás conmigo; dejá de cambiar de idea a cada instante. Un día sos todo sonrisas, estrellas en la mirada y cataratas de historia, y al siguiente, hielo polar.

Sin paciencia alguna, la Musa me responde: Entonces, no. No estoy con vos. No tengo tiempo para vos, no puedo hacerlo. Nunca fui ni seré tuya, me incinera. ¿Quién te pensás que sos?

Rezongo: Musa, la semana pasada estuviste conmigo y me dijiste que podrías encontrarte conmigo otra vez, en cualquier momento, en cualquier lugar, hasta en el más inesperado e improbable: en el ajetreo de la esquina de Park Avenue y calle 54 a mediodía. Cuando estás conmigo haces que todo parezca ¡tan! fácil. Empiezo a confiar en que tu susurro milenario me sorprenderá en el retrete de un pub, en la cola de un banco, en que llegará entre las ráfagas de viento ululante, cuando camine a lo largo de los canyons que delinean los rascacielos en cualesquiera de las decenas de calles crosstown de Midtown Manhattan. En cualquier esquina, en cualquier momento, en cualquier situación. Me lo aseguraste y te lo creo, te lo creí. ¡Tan fácil cuando estamos juntos, Musa! Pro-me-tis-te que me darías voz, imagen y espíritu en un texto para hoy. ¡Ya es domingo a la noche, la puta madre, Musa! Voz e imagen: Voz y espíritu; estaba prometido, Musa, ¿y ahora me venís con esto? ¿Para qué venís a este rincón, justo donde guardo todo lo que le has dictado a la humanidad? Así es tu forma de humor? ¡Musa!

Una vez más, la Musa , despiadada, fría y fulminante: “¿Qué?” Pronuncia ese monosílabo en descenso: utiliza esa entonación que se inicia en un agudo pero en un microsegundo baja más de media octava hacia una gravedad rotunda. Bien lo reconozco: es ese «¿Qué?» que usamos los argentinos para significar una interrogación que no sólo es retórica sino también irónica, rayana en el sarcasmo. Cruel. Sabe que puede humillarme en cinco idiomas, que su mofa me abatirá en todos o cualquiera de ellos, pero ella hace hincapié en chamuyarme las cosas más dolorosas en las forma más íntimas de mi lengua nativa. Che pibe, ¿vos esperabas que yo fuera una hembra diferente?, ¿que fuera otra? No seas otario, yo soy La Musa, gilún. No voy a cambiar; no cambio más. Aceptá que soy así, o vía. Y así como me lo dice, así se me esfuma. Percanta que me amuraste.

De repente, con el mismo dolor visceral que tan bien conozco, siento sangrar de nuevo la herida de cada amor finalizado, de cada mujer perdida, de casa ausencia, de cada abandono y traición mía, ajena o mutua. Mientras pulsan los borbotones que surgen del tajo profundo que cortaron las afiladas dagas certeras de cada saudade, de cada presente y futura nostalgia, en ese sótano me descubro solo. La soledad. Solo y rodeado de millones de palabras encuadernadas: poemas cuentos, novelas, historia, viajes, épicos; crímenes, falsificaciones, filosofía y política, guerras y hambrunas, amor, poesía, lirismo y drama. Verdades y mentiras. Estoy carente de voz alguna entre la música grabada; entre miles de canciones, conciertos, sinfonías por las bandas, orquestas y solistas del universo; los compositores de una Babel de notas y cuerdas y claves —hago par con textos que guardan la narración del universo y todas sus manifestaciones orgánicas e inorgánicas; de seres microscópicos, macroscópicos, minúsculos y monumentales; Leviatanes y Behemoths; Cíclopes y Titanes. Hades. Y principalmente las hembras, las hembras: Circes, Nausicaas, Afroditas, Ateneas, Heras, Hecates, Melpómenes, Isoldas, Persephones, Euridices, Beatrices, Julietas, Desdémonas, Twiggies, Veruschkas, Bardots, Birkins, La Antonelli y la chica de la esquina. La Maga, Dalila y Dalida, la mina, la fulana, la fané y descangayada, Madame Ivone y la Malena, y las minas que ya te nombré, Percanta, Museta, Mimí… pero no Mnemosyne.

Pero no la Musa.

Por un largo rato transpiro en la oscuridad, sentado sobre el cemento entre vidrios rotos de marcos vacíos que una vez mostraron antiguas pinturas que adornaran palacios y museos; me apoyo y me permito descansar contra los estantes de este pasadizo tan estrecho que apenas deja que me deslice de perfil. Entre volúmenes que explican historias, escuelas, estilos y significados, pasado un tiempo indefinido, me hallo ahora de pie, porque no cabe la más diminuta pieza de mobiliario en este, el archivo externo más recóndito de mi cerebro.

Desfalleciente, me apoyo contra las hileras de estantes: mi cuarta vértebra distingue la página del Ulises donde Leopoldo Bloom le hace el amor a Molly por primera vez; mi cervical descubre con horror que, en algún piso de un edificio de Ipanema la amante de O Cobrador de Fonseca le da instrucciones para que el protagonista construya su primera bomba. Cerca de mi plexo solar un tal Ginsberg declama las hileras de latas brillantes de un supermercado en California. No son las de sopa que un día pintará Warhol. Bukowski se traga sin respirar un quart entero de bourbon, directo del pico de la botella todavía dentro del liquor store donde acaba de comprarlo. A la altura de mi coxis, ya he dejado de sentir. No sé qué hay en los estantes de más abajo. Podría rever todo eso. Consultar esos títulos; comprobar qué algo existe allá abajo. Pero no.

En esta dolorosa extensión de mi materia gris, la celda, una vez más me concentro en comprobar cómo la hemoglobina pulsa incesante en mi corazón. Carente de la Musa, siento que en su espera transcurre y se me va la vida, “hasta la última sílaba del tiempo documentado”, como tan exacto lo llorara el trágico Macbeth.

Canta, oh Musa, tu ausencia y la angustia impotente del poeta enmudecido. Oh, Musa. Mi Musa.

El Acto de la creación

Alguien pretende que yo, una lapicera,

el tiempo, la incertidumbre, el calor, la alta noche;

el hambre y la sed, el tedio, la soledad del encierro. Todo.

Alguien pretende. Él sabe que existo, que existe.

No puedo huir a ningún lugar.

El enemigo siente, insiste y persiste.

Entonces seré aniquilado, muerto, diseccionado

y expuesto en mi mortal desnudez.

Pero antes seré detenido, aprisionado, interrogado y torturado.

No hay prisa.

Del enemigo, su garra afilada y su pico presto son

—y fríos como el sudor que transpiro.

Es un buitre paciente y sabe esperar —éste, mi férreo adversario:

Con mis ojos, desde el espejo me mira

mientras [des]espero —por la palabra que no llega,

pero debo escribir.

_______________

Manhattan, 2 de febrero de 2020

Imágenes: 1. “Mnemosyne”, por Dante Gabriel Rossetti, 1881. – 2 y 3: La cueva subterránea del narrador.

Comentarios de Facebook