Fue el primer baraderense que se hizo millonario en un minuto. Sucedió durante los años en los cuales uno era millonario si poseía exactamente un millón de pesos “moneda nacional” (los originales) —o más, por supuesto. Este fue el primer individuo del pueblo a quien súbitamente la Diosa Fortuna le depositó en las manos esa cantidad de guita en efectivo, che.

Un millón de morlacos: lechuga fresca, papita pal loro. Un palo contante y sonante. Hablando de contante: me pregunto cuánto tiempo le habrá llevado a José Pepe Vega padre contar toda esa mosca, porque seguro que la contó. Yo lo habría hecho. Mango por mango hasta llegar a novecientos noventa y ocho mil, novecientos noventa y nueve míl…, uno más y listo. Un millón de billetes, uno a uno hasta el total: un palo, todo pal bolsillo, ¡pluc!: “un palo y a la bolsa”. Ya que estamos, me pregunto, ¿Será que el flamante millonario llevó una bolsa o un bolso para meter toda esa lana? (como la llaman en México), ¿o la bolsa iba de regalo con la guitarra?, ¿eh? Seguro que la contó y seguro que llevaba una bolsa traída de casa. Vos ¿te habrías retirado de la ventanilla pagadora sin contar la guita? Un palito moneda nacional en pelpa legítimo de la Casa de Moneda de la República Argentina. En tu caso es seguro que a vos también se te hubiera ocurrido lo de llevarte de casa la bolsa o el bolso para meter todo el metálico, que no sos loco, Loco. Coincidimos: yo también la hubiera llevado.

Digo que José Pepe Vega padre se hizo millonario en un minuto y que la Diosa Fortuna fue la responsable, porque a toda esa biyuya se la dio la sagrada tómbola de la LNSE: la Lotería Nacional Sociedad del Estado. Así es: la institución lotérica. Tal como te la canto, pibe. Plata en efectivo proveniente de la Lotería nacional argentina.

Resulta que el ojetudo, che, había comprado “el entero” en todas las series, o como sea que se dijera en esa época cuando entrabas a la casa de lotería que había al lado de la panadería El Vasquito. Ahí te comprabas todo el los billetes individuales unidos y con la misma numeración, tal como colgaba de un alambre que había bien alto en la vidriera. La tira de billetes de lotería se exhibía agarrada a ese alambre con prendedores como los de colgar ropa, pero de metal; o como esos para abrocharse la botamanga del pantalón para que no se te enganche entre los dientes de la corona y la cadena de la bici.

La tira de billetes medio acordeonada, unidos uno a uno como una ristra de chorizos, te dije, salía de allá arriba en el tope y atrás del vidrio y llegaba casi hasta abajo de todo, ahí en la vidriera. A los billetes los colgaban de esa manera los dos veteranos que eran dueños de la agencia de lotería. Para tentarte, flaco. De hijos de puta nomás. Sabés cómo es, ¿no? Digamos que pasabas por ahí camino a la panadería El Vasquito. Ibas por un kilo de ese pan Felipe crocante y calentito, recién salido del horno que acababan de traer en la enorme canasta y ya descansaría en el suelo, atrás del mostrador y de los que ahí te atendían: un Suárez, un Molezún o entonces alguna de sus esposas o hijas. Por ahí estas pibas: la Flaca o la Elsa Suárez.

Vos, habías salido para la panadería tranquilo de que sería una cosa rápida, que comprarías el pan y vuelta para casa, justo a punto para cuando la vieja sirviese la sopa, pero claro, ¿qué hacer si distraído nomás, sin intención alguna, ese día —justo en la semana anterior a la Pascua o a la Navidad— sin querer dirigías los ojos hacia la tira (de toda la serie completa) # 3.456.654? ¡La puta madre! Un número tan lindo justo en la semana en que se jugaría el “gordo” de Pascua o de Navidad, como te acabo de informar. Te imaginás el dilema, ¿no?

Si por puta este número resultaba vencedor y no lo habías comprado; si por casualidad éste —una chance en billones— se diese justo en ganador del Gordo y vos, nada, ¿podrías seguir viviendo en paz por el resto de tu vida? En vez de comprarlo ni bien lo viste, habías seguido directo por el pan Felipe —sin al menos llevarte un par de billetitos de ese “entero”, por si las moscas. ¿Te imaginarás qué clase de ‘día siguiente’ ibas a tener, sabiendo que habías despreciado el viaje a Europa, el Mercedes Benz 220 SL, la casa con pileta olímpica o lo que fuera? ¿Te bancarías la mañana siguiente con los mismos cincuenta mangos en la billetera cuando podrías haber despertado mi-llo-na-rio? No. Entonces entrabas a la agencia y metías algunos de los cincuenta de tu billetera en billetes de ese entero. Si fueses como mi viejo, comprabas el “entero” entero: todos los números de la serie. Todos. Mi viejo lo hacía en cada Pascua y en cada Navidad. No sé si José Pepe Vega padre estaba acostumbrado a hacer lo mismo que mi viejo todos los años, pero la cosa es que el tipo cachó el Gordo de Navidad con un entero de la Lotería nacional: Un millón de pesos, che güevón.

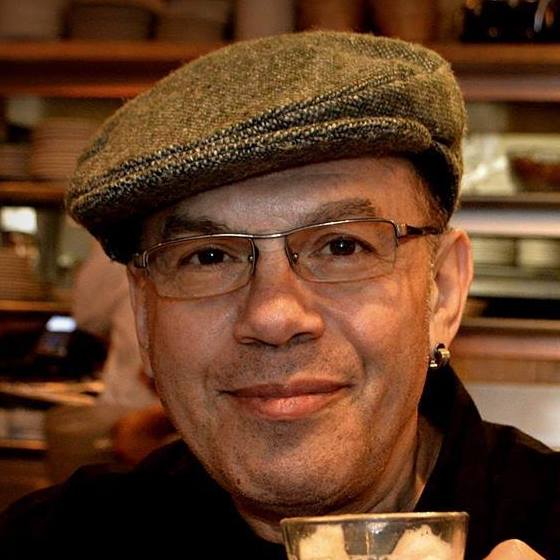

Pepe vega padre era un profesional de lo que hoy en día ha pasado a conocerse como la industria de la restauración —eso viene de “restaurante”, ¿sabés? José Pepe Vega padre se había especializado en la división “servicios” de ese ramo, pongámoslo así. O sea, José Pepe Vega padre no producía: no cocinaba platos especiales ni preparaba cócteles. No era chef ni barman. No. Su trabajo era la atención al público y al menudeo. En otras palabras, transportaba platos, pocillos y copas desde la barra o la cocina hasta las mesas de bares, cafés y restaurantes. En el lenguaje de aquellos años, era el “mozo” más célebre y eficiente del pueblo. No sé si en Argentina todavía a la gente de esta profesión la llaman así, mozo. Este hombre afortunado, en el pueblo era una celebridad de la industria de la restauración, como te digo.

Era tan célebre como Carlitos Cañita García. Claro que José Pepe Vega padre era un profesional “flotante” —eso que hoy, por influencia yanqui, se llama “freelancer”—, mientras que Carlitos Cañita García había restringido o especializado su área de operaciones al ámbito del Club Social Baradero. Carlitos Cañita García estaba empleado como mozo exclusivo y único de ese club elitista baraderense. Era rubio de ojos azules, piel rosada, rostro tan estrecho como el de un pez lenguado e iba siempre peinado a la perfección con raya al costado, el cabello pegado al cráneo por una generosa camada de gomina y vestido de saco blanco, camisa del mismo tono, moñito negro, pantalones y zapatos también color negro.

Dije “elitista” porque en esa época el Club Social Baradero era un “club de elite”: para entrar y hacer uso de las amenidades allí ofrecidas antes había que hacerse socio. La “comisión directiva” se reunía de vez en cuando, evaluaba y aceptaba o rechazaba tu solicitud de acuerdo a tu status socioeconómico. Esto quiere decir, el club te aceptaría o no como socio de acuerdo a la cantidad de guita que tuvieras o a tu “merito social” por otros medios —tu ocupación o profesión: chacarero (de guita, claro), estanciero, abogado, ingeniero, médico, digamos, o tu reputación general entre “la gente importante» del pueblo.

Por ende, Carlitos Cañita García era el seguro servidor exclusivo de la elite baraderense. Así de bien servidos, estos copetudos timbeaban o socializaban en el club más restrictivo de la ciudad.

José Pepe Vega padre era igualmente elegante e iba igualmente engominado —aun cuando los tercos rulos de su cabellera pujaran por revelarse, lo que resultaba en un leve ondeado brilloso del pelo contenido por la gomina. Agraciaba su rostro argentino un fino bigotito bien angostito y tijereteado à la cafisho. Su atuendo era idéntico al de Carlitos Cañita García: camisa y saco blancos, moñito, pantalón, medias y zapatos negros —un uniforme tan estándar en Argentina como el del mozo francés lo es en Francia.

La leyenda (digo leyenda porque yo a eso en persona no lo vi) cuenta que el día del sorteo, uno de los Boys Scouts voluntarios a cargo de la tómbola tomó la bolita de madera que completaba el número que había comprado José Pepe Vega padre, lo cantó y le pasó la bolita al otro Boy Scout. Este la tomó y gritó ¡LA GRANDDEEEEEEEEEEeeeee! A la sazón José Pepe Vega estaba laburando en lo de Viale, ya que rotaba freelancer entre los bares del pueblo y a veces hasta se ocupaba del servicio de bar y sandwichería de los Ferrocarriles Argentinos. La televisión del café estaba sintonizada en el Canal 7 —que transmitía el sorteo de la Lotería Nacional, por supuesto. Cuando José Pepe Vega padre oyó cantar su número y la grandeeeee, ahí mismo interrumpió “el servicio”, se las tomó de lo Viale y se fue a su casa.

Entró a su vivienda sin decir palabra. A continuación, ante los ojos atónitos de su familia, se sacó el saco blanco de mozo tipo smoking, lo colgó de una percha y lo llevó al patio. Ahí, todavía vestido con los pantalones, el cinturón, las medias y los zapatos de mozo, pero ahora en camiseta musculosa interior blanca —descamisado por última vez—, colgó la percha con el saco-smoking de mozo en el alambre en el cual su mujer colgaba la ropa lavada. Observó su saco de mozo colgado del alambre, tal como un par de semanas antes en la agencia de lotería había visto colgado también de un alambre el “entero” que lo acababa de hacer millonario. Trajo la lata de querosén para el calentador Primus que se guardaba debajo de la pileta de la cocina y derramó todo su contenido sobre el saco-smoking de mozo que colgaba del alambre de secar ropa y de la percha. Extrajo del bolsillito frontal del pantalón negro su encendedor Carusita y ahí nomás le prendió fuego al saco smoking de mozo y lo quemó hasta que fuese tan solo cenizas esparcidas por el patio.

Así la contaban en Baradero. Palabra de honor. Así lo oí en una mesa de una de las ventanas del café La Suiza

Claro que este no fue el “suicidio” laboral de José Pepe Vega padre. Ni había quemado el saco smoking blanco porque con esa guita se fuera a vivir Europa. No señor. De ninguna manera. Con ese millón de mangos —de verdad, che— José Pepe Vega padre haría realidad un sublime deseo que había elaborado en muchas noches insomnes durante toda su vida de mozo flotante: Nada de Mercedes Benz 220 SL, ni casa en el campo, ni Europa, ni la concha de la lora. José Pepe Vega padre con ese dinero diseñó, equipó, decoró y abrió la Confitería Vega: el boliche más antológico de la Ciudad de Baradero.

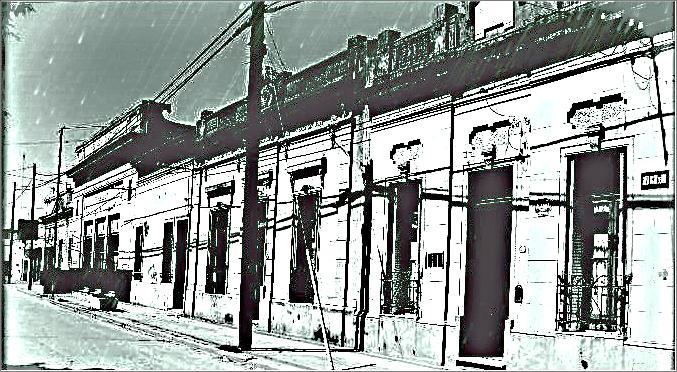

Si prestaste atención, seguro que notaste que estuve llamando a Baradero “pueblo” desde que empecé a contarte esta historia, ¿no?, pero ahí arriba acabo de escribir “El boliche más antológico de la Ciudad de Baradero”. “Ciudad” y con mayúscula. Lo hice así porque lo de Vega —sobre Santa María de Oro, pegadito al Círculo Italiano— le confirió a la “escena social” de los cafés y bares de Baradero nivel de ciudad. La mañana, la tarde y la noche baraderenses, con lo de Vega se hicieron “cosmopolitas”.

Lo de Vega tenía una doble puerta vaivén de marcos de madera y enormes aberturas vidriadas cubiertas por visillos semitransparentes y una ventana con su correspondiente mesa individual a cada lado de estas puertas. Para entrar, antes de poder empujar esas puertas vaivén uno debía subir tres escalones, es decir que las mesas de la ventana (y toda la confitería) estaban elevadas con respecto a la vereda. Uno se sentaba en una de esas mesas a contemplar la vida desde una cierta “altura”. El frente estaba cubierto hasta el alfeizar de las ventanas con piedras rectangulares gris-blanquecino algo más grandes que el tamaño de un ladrillo. De allí hasta la cornisa, la pared era de revoque grueso cuya superficie arenosa estaba pintada de un blanco natural también algo grisáceo. Las puertas eran blancas con agarradores de bronce. Se abrían y cerraban tan silenciosamente como las puertecillas vaivén de los saloons de las películas del Far West. Era un frente armónico y atractivo: la gente querría entrar a lo de Vega.

Una vez que se ingresaba al local, uno se hallaba en un ambiente acogedor y cálido. Piso de largos listones de madera noble. Mesas a una buena distancia para permitir la circulación sin impedimentos ni malabarismos. Para lograr cómodo espacio e intimidad, las mesas centrales de este primer sector estaban colocadas “fuera de escuadra” con respecto a las que se apoyaban flush contra las paredes interiores, éstas últimas cubiertas de enormes espejos impecables. Las mesas eran de patas de metal negro con aplicaciones doradas que combinaban con los detalles en bronce de las puertas vaivén. Las superficies de las mesas eran de fórmica beige (como las paredes) a la moda de los años sesenta. Sobre las mismas había un cenicero dorado, un portasevilletas del mismo metal dorado y un florerito mínimo con un ramito de siemprevivas u otras flores permanentes.

Seguía a continuación la enorme y masiva barra, a tu izquierda y paralela a la larga pared que llevaba a los dos espacios del fondo. Detrás de la barra, atendían José Pepe Vega padre, Pepe Vega hijo, Fatiga Gentile —el yerno del propietario— y su esposa. La tripulación incluía además varios mozos uniformados con los sacos-smoking de rigor, pero las solapas y tapas de los bolsillos laterales eran de color rojo sangre. Estos servidores trabajaban acicalados al detalle: perfectamente peinados y afeitados. No era raro ir al baño desde una mesa y encontrarse a uno de ellos retocando el peinado frente al espejo.

La barra era de madera clara y fuerte. Opuestas a la misma, a lo largo del corredor que así se formaba, había unas seis mesas individuales apoyadas a la pared, también espejada. Como el espacio allí era realmente estrecho para el intenso movimiento en las horas vespertinas y nocturnas de los viernes, sábados y domingos, estas mesas sólo contaban con dos sillas frente a frente: eran mesas para que dos tipos o minas conversasen o idealmente, para parejas. La barra no tenía banquetas, pero ni Fatiga ni su jermu ni ninguno de los dos Vega te dirían nada si te parases ahí, pidieses un whiskey Old Smuggler o una copa de vino y te lo tomases en la barra. Tampoco dirían mi ‘mu’ si arrastrases una silla de los espacios del frente o del fondo para sentarte con la pareja o el par de tipos o minas que ocupase algunas de las seis mesas a lo largo de la barra. Vega era un café-bar relax y algo permisivo. Aun cuando la disciplina estuviese a cargo del inflexible Fatiga.

Al fin de la barra (donde se hallaban las máquinas expreso Pavoni) había un pequeño espacio intimista que completaba “el frente” de la confitería. Cuando no había lugar al frente, esa era mi segunda opción favorita. A partir de ahí, separado por una pequeña divisoria baja que se elevaba hasta el pecho quien se hallaba sentado a una de las mesas, se abría el enorme salón final. Dentro de la cultura de los lugares de esparcimiento restaurativo, era idéntico en intención a los “salones para familias” que eran de praxis en los pubs de Inglaterrra e Irlanda. Así lo habría estado soñando el mozo freelancer José Pepe Vega padre durante esos años insomnes previos al toque de la varita mágica de la Diosa Fortuna. Per-fec-to. De todos modos, en esas noches este salón también estaba atestado de hermosas y hermosos jóvenes locales. Familias eran las menos.

No obstante, recuerdo con claridad una familia alemana, recientemente llegada al país y a Baradero contratada por Refinerías de Maíz. Estaba compuesta de la matriarca sola, más sus cinco o seis hijos —hombres fornidos que estacionaban frente a lo de Vega sus motocicletas BMW y Harley Davison. Algunos de ellos años después se casarían con chicas baraderenses. Estos hombres y su madre pasaban varias horas en el salón del frente o en el salón familiar del fondo. Charlaban en su idioma nativo con gran animación mientras bebían botella tras botella de cerveza. Al fin de la noche la mesa quedaba cubierta de estos recipientes color ámbar oscuro, ahora vacíos. Hoy comprendo que esa era la técnica alemana para controlar el total de bebida consumida y así evitar que te caguen en la adición. En los pubs ingleses, irlandeses y norteamericanos —donde la cerveza se sirve en vasos medida “pint”—, con el mismo fin uno se guarda las obleas de cartón en las que estos se apoyan. Te traen una con cada nuevo vaso que pedís. Conservala.

Al fondo de este último salón, los baños para clientes: a tu izquierda, el femenino; a tu derecha, el masculino. Todavía a la derecha del baño de los hombres (el salón para familias era largo y ancho, cuadrado), una puerta intransponible (siempre cerrada) conectaba los salones con el depósito de insumos y mercadería. Desde allí hacia tu derecha, los fondos del Círculo Italiano. Si encontrases la forma de abrir esta puerta y girases hacia tu derecha e hicieses una especie de semicírculo, ingresarías al enorme salón de baile del Círculo Italiano donde Beatriz Moscheni e Hilda Jussen, bailarinas del cuerpo de ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, daban clases de ballet a mi hermana Pupi y a otras chicas igualmente “artísticas” del Baradero de aquellos años. Mónica Servant, Silvia y Marta Palazzotti, Mariuchi Tonini, Chachi Ferraro, Ani Veckiardo, Marilé —la hermosa hija de Pico Garibaldi— y otras tantas cuyos nombres han desaparecido de mi mente con el paso de los años, pero veo sus rostros y sus cuerpos vestidos de tutús blancos o rosas en la barra de ballet, flexionándose en las varias posiciones de este tipo de danza clásica. Pero la puerta del fondo de lo de Vega estaba siempre cerrada con llave. ¡Quélevachaché!

Las noches de fin de semana eran sagradas: uno se arreglaba para ir a lo de Vega. Ya lo sabés: era el lugar de encuentro de los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra ciudad —ahora cosmopolita— de esta región de la pampa húmeda de la República Argentina. Además, no era raro ver gente de los pueblos vecinos en las mesas de Lo de Vega. La economía agroganadera e industrial de Baradero brindaba a la población un estándar de vida holgado lo suficiente como para que casi todos —desafortunadamente, los excluidos jamás dejaron de existir— pudiesen vestirse de modo especial para ir a ese bar y disfrutar de esas noches elegantes de fin de semana. Los fines de semana eran algo así como una gala social colectiva.

Durante esas tardes de fin de semana, las chicas se llamaban por teléfono para consultarse los atuendos (¡horror si dos usasen el mismo modelito!). Zapatos de tacos altos, cartera, pulsera y anillo, maquillaje ostensivo, corpiños puntudos con estructura de alambre, eran de rigor. Los muchachos íbamos de traje completo o al menos de saco y corbata; sí o sí. No quedaba otra. Las reglas de etiqueta eran inamovibles e indiscutibles. Las chicas ya durante la semana reservaban turno en su peluquería para el fin de semana e iban a peinarse. El pelo batido y armado o lacio lacio lacio lacio lacio, bien planchado, eran los peinados favoritos. No había posibilidad de aparecerse por lo de Vega sin un peinado de peluquería. La segunda alternativa, de entrecasa, era hacerse la toca o entonces llenarse la cabeza de ruleros y pasarse la tarde entera así. De repente porque no había habido turno en la peluquería o porque en general mamá ayudaba con la coiffeur y el peinado de todos modos quedaba re-bien.

A lo de Vega no se iba para lo que hoy constituye “la previa”. A lo de Vega se iba para quedarse hasta que las velas no ardan. Los fines de semana Vega unía la noche con el desayuno. No cerraba. Preguntale a Pepe Vega si esto no es verdad.

Todo sucedía allí mismo, en lo de Vega, a no ser que en alguno de los clubes hubiera baile, o un asalto en el centro de comercio, o en alguna casa de alguno de los padres de una piba o pibe locales. Los boliches bailables llegarían un tiempo después de la inauguración de lo de Vega. Entonces sí lo de Vega sería la opción principal y única para la previa. Sería el lugar de la previa. Dos zarateños abrirían Sagapó, el primer boliche bailable de Baradero, sobre Santa María de Oro casi esquina Aráoz, frente a La Suiza. Santa María de Oro era la calle más concurrida y animada del pueblo. Allí estaba Lo Marconi, Lo de Viale, el Hotel de las Naciones, la heladería de Hugo Erb, el café La Suiza, dos de los tres cines de Baradero y, por supuesto, lo de Vega. Anchorena no era todavía la Vía Láctea baraderense que es en el tiempo presente. Sólo varias décadas después Oro se eclipsaría y Anchorena empezaría a brillar de verdad. Kadín arrancó a la juventud de Lo de Vega y la arrastró a Anchorena.

Un detalle muy importante para las chicas era asegurarse de antemano que iban a tener a “alguien” disponible con quien “entrar” a lo de Vega. No era posible que una piba, sin hacer papelón, entrase sola a lo de Vega. O se entraba con un muchacho o con las amigas, las chicas de la barra. Al menos con una amiga, una al menos: la amiga íntima. Por lo menos así era lo que las formas determinaban para la primera entrada de la noche. Existía todavía una cierta formalidad en el comportamiento de nuestra generación. Una vez que la chica ya había entrado acompañada por primera vez en esa noche, más tarde, si esta misma saliese por algún motivo y regresase sola, ahí, todo bien, no problem, pero lo ideal era que no entrase sola en ningún momento.

A medida que pasaban las horas, el ambiente en Vega se hacía nebuloso: allí todos fumábamos como escuerzos. El atado de cigarrillos y el encendedor o los fósforos sobre la mesa de cualquier bar o café eran parte de la decoración habitual. Uno se sentaba y sacaba los puchos. En esa época fumar no daba cáncer (risas sarcásticas). Como máximo, daba ronquera. La amenaza del cáncer es lo que ignoraba u ocultaba tanto la humanidad como la industria del tabaco. Todavía fumar era una pose y gesto glamourosos. Uno fumaba posando, un cigarrillo en la mano o en los labios completaba el atuendo. Y como era parte de la pose y del gesto, para mantener el glamour romántico chicas y chicos humeábamos la noche entera como locomotoras a vapor.

Vega intuía que el servicio de confitería debería incluir los ‘props’ estéticos accesorios y obedecer la etiqueta apropiada para esta ciudad, ahora preocupada en los aspectos formales de la interacción social. La cristalería y la vajilla de lo de Vega eran parte de ese décor: Los vasos de whiskey eran cilindros de grueso cristal, bajos, amplios y de boca ancha, tallados a mano —estilo tumbler. Las tazas, pocillos y platos no eran los de grueso material vítreo blanco de cualquier café. Eran imitación-porcelana, tipo casa de té refinada.

Si te sentases a una mesa “para hacer facha”, pedirías un whiskey del más caro, o entonces un cognac de precio, un Terry, por ejemplo. Para la opción whiskey Old Smuggler, el mozo traería en la bandeja la botella y un balde de hielo, serviría los cubitos con una pinza y el whiskey con un medidor de plata. Llenaría la medida sobre la bandeja, levantaría la medida y depositaría el whiskey en tu vaso, dejando después caer un chorrito extra de whiskey para demostrar la generosidad del servicio Vega. Si era cognac Terry, el mozo traería además de la copa de cognac —panzona, con pie y de boca estrecha (para apreciar el aroma antes del trago)—, la medida de plata y una jarrita con agua hirviente. Todavía con la copa en la bandeja, el mozo derramaría esa agua dentro de la copa para calentarla y sólo entonces —una vez repuesta el agua caliente en la jarrita otra vez— serviría la generosa medida de cognac en tu copa. ¡Qué lujo!

Vega no sólo servía , la cerveza más helada y los tragos más elegantes del pueblo (aunque de cócteles todavía ni se hablaba, a no ser Coca-Cola con Fernet Branca o Aperitivo Pineral; Gancia con limón, o Seven Up con gin) sino que además hacía los mejores sándwiches triples de miga. E inventó el Carlitos tostado de pan pebete con jamón y queso.

Con cualquier excusa uno saldría y re-entraría a la confitería o iría hasta el toilette una y otra vez. De esta forma, todo el local de lo de Vega, desde las puertas del frente hasta los baños se transformaba en una pasarela fashion. Chicos y chicas podían así no sólo desfilar el modelo de atuendo que portaban sino además relojear quién había en las mesas: quien todavía estaba ahí, quién había llegado, quién se había ya ido.

Ramblers, Falcons, Valiants, Peugeots 403 y 404, Fiats de todas las cilindradas, Renault Dauphines y Gordinis. Los coches llegaban uno detrás del otro, pasaban despacio ojeando el local, buscando estacionamiento, deteniéndose en la puerta para pedirle a alguno de los que charlaban en la vereda que fuesen a llamar a alguien en particular que ya se hallaba dentro del local. Los vehículos de padres o madres se detenían un instante, ruedas casi tocando el cordón de la vereda, para depositar hijos o hijas y sus amigos o amigas que todavía no manejaban o no tenían coche propio. Esto atascaba el tráfico intenso de la noche temprana, pero nadie usaba la bocina. Era parte de la coreografía. Yo creo que aprendí a estacionar bien y rápido en el cordón de la vereda de enfrente a lo de Vega.

Así era la cosa…, hermano. Así la vivimos.

________________________________

Foto: La calle Santa María de Oro, al fondo en la imagen, después de la cornisa más alta de la cuadra (el Círculo Italiano y su Cine-Teatro Colón), «Lo de Vega».

New York City, sábado 16 de abril de 2022

Comentarios de Facebook